ニューレター発行にあたり

夏タイヤに占める販売本数比率

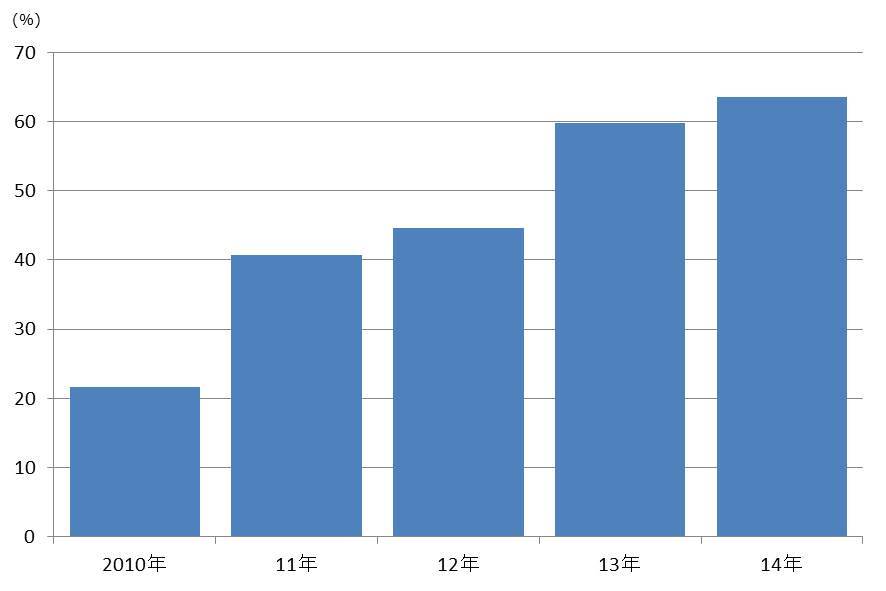

夏タイヤに占める販売本数比率ラベリング制度発足から5年。夏タイヤに占める低燃費タイヤの販売本数比率6割超に

環境対応社会の実現は今や全世界的な課題に。なかでも自動車が排出するCO2の削減は、低炭素社会に向けて大きな課題となっています。タイヤの性能が燃費に与える影響は少なくなく、わが国では1990年代初頭から環境性能を訴求したタイヤ(以下、環境タイヤ)の開発が始まりました。以来、環境タイヤは消費者の環境意識の高まりとともに認知も上昇、タイヤ取扱店の販売ランキングでも上位を占めるようになりました。

環境タイヤが世界的な注目を集めるきっかけは、2008年に開催された「北海道洞爺湖サミット(第34回主要国首脳会議)」でした。IEA(国際エネルギー機関)はエネルギー効率に関する報告書を提出。運輸部門に関する勧告では「低燃費タイヤに関する施策対応」を求めたことから、環境タイヤ普及に関する施策は、世界レベルでスタートすることになりました。

日本は2009年12月、業界自主基準による「低燃費タイヤ等の普及促進に関する表示ガイドライン(ラベリング制度)」を制定、2010年1月より運用を開始しました。ラベリング制度の導入は、タイヤメーカーに高い環境性能を意識したものづくりを促すとともに、それまで曖昧だった環境性能、安全性能に基準を設けることで、「環境タイヤ」と呼ばれていたものと「低燃費タイヤ」の違いが明確になり、消費者のタイヤ選びに有益な情報をもたらしました。

日本自動車タイヤ協会(JATMA)の調べによれば、新車装着時のタイヤを除いた乗用車用「夏タイヤ」(雪道に適したスタッドレスタイヤと区別するためこう呼ばれています。以下、夏タイヤ)に占める低燃費タイヤの販売本数(市販用タイヤ販社出荷ベース)比率は、2014年に63.6%まで上昇しました。またオートバックスグループの低燃費タイヤ販売比率も、2014年度に50.9%と初めて半数を上回りました。

ラベリング制度がスタートした当初、参画した国内外のタイヤメーカーは6社でしたが、現在は13社に倍増。国内大手メーカーの中には、すでに夏タイヤ出荷量の約8割が低燃費タイヤとなっており、今後、新たに開発するタイヤも「一部を除いてすべて低燃費タイヤになる」としています。

日本能率協会総合研究所が今年5月にまとめた「低燃費タイヤ購入実態調査」によれば、「低燃費タイヤの名前だけは知っていた」という回答は74.3%と高く、認知度も高まっていることがわかりました。ところが、低燃費タイヤの「内容・条件を知っていた」「内容・条件を大体知っていた」と回答した自動車保有者は合わせて17.2%にとどまりました。オートバックスグループでは、環境保全に寄与し、かつ高い安全性能を持つ低燃費タイヤのメリットを一人でも多くの消費者に伝え、普及させていくことが使命であると考えています。

1 低燃費タイヤとは? ─転がり抵抗性能とウェットグリップ性能で格付けした環境タイヤ─

低燃費タイヤとは、「低燃費性能」と「安全性能」が一定以上のレベルを満たした自動車用タイヤのことで、低燃費性能のレベルは「転がり抵抗係数」で、安全性能のレベルは「ウェットグリップ性能」で測定し、これを組み合わせてタイヤの性能を格付けします。そのレベルはタイヤ業界が定めたグレーディングシステム(等級制度)に基づきます。

低燃費タイヤの性能要件は、転がり抵抗係数(RRC=Rolling Resistance Coefficient)が「9.0以下」、ウェットグリップ性能(G)が「110以上」でなければなりません。

転がり抵抗係数「9.0以下」は、表3の転がり抵抗係数のA以上の3等級を指します。またウェットグリップ性能「110以上」は、a〜dまでの4等級を指します。

ラベリング制度がスタートする以前、ユーザーはタイヤメーカー各社の自社基準による情報がすべてだったので、メーカー間の性能比較はできないというのが実情でした。しかし、ラベリング制度がスタートしてからは、業界基準をクリアした低燃費性能と安全性能を備えたタイヤであるという信頼性と、横一列でタイヤの性能を比較しながら商品選びができるという2つのメリットを享受することができるようになったわけです。

2 低燃費タイヤの歴史 ─グリーンタイヤ誕生からラベリング制度発足、今日までの歩み─

低燃費タイヤはいつごろ市場投入されたのか。タイヤ業界紙「週刊タイヤ新報」(RK通信社)の1993年6月21日号に、ミシュランオカモト(現・日本ミシュランタイヤ)が、「省エネタイヤ『MXGS』を発表。6月から日本で本格販売」という記事がありました。

「環境保全、省エネルギーなどの新しいコンセプトに基づいて開発した『MXGS』は、新開発されたゴム・コンパウンドとケーシング(タイヤ内の外形を形成する強度部材)デザインの最適化により、トレッド寿命やウェットグリップ性能というタイヤの基本的な性能を低下させずに、転がり抵抗を35%まで低減させることができる。このタイヤをミシュランでは『グリーンタイヤ』と呼んでいる」とあります。グリーンタイヤ・テクノロジーを採用したグリーンタイヤは1990年にミシュランがその構想を発表、1991年に生産を開始、1992年からシトロエンAXに新車装着したのが最初と言われています。

日本では、国産ラグジュアリーカーに照準を合わせて『MXGS』の商品名で本格的な展開を開始。新車向けでは日産のローレルに装着されました。

国産メーカーではブリヂストンが、タイヤとしての安全性を保ちながら、転がり抵抗を低くすることを追求した『エコピア』を1995年に市場投入、低燃費性能を持つタイヤの歴史をスタートさせました。

以降、国内メーカー各社は、温暖化等の地球環境問題が注目を集め、社会的にも環境への意識が高まる中、「エコ」をコンセプトにした新商品を次々に開発しました。ところが、環境性能を持つタイヤの開発は、転がり抵抗を低減させる方向にはあるものの、省燃費タイヤ、エコタイヤなど呼称もメーカーによってバラバラ、統一した基準もなかったため、ユーザーからすれば、わかりにくい、選びにくいというのが実情でした。

このような状況のなか、JATMAはラベリング制度(表示方法)を制定、翌2010年1月より運用を開始しました。制度発足のきっかけは前述したとおり、2008年の北海道洞爺湖サミットでした。

同サミットでIEAがタイヤについて言及した報告書では、「運輸部門のエネルギー消費の80%は自動車によるもので、燃料エネルギーの15~20%しか車やその装備品を動かすことに使われていない。一般的な中型乗用車の場合、燃料のエネルギーの20%が、タイヤの転がり抵抗を打ち消すために使われている。にも関わらずタイヤは交換用タイヤ(新車装着時のタイヤから交換したタイヤ)の使用期間が長く、これらは新車の燃費規制に反映されていない」と指摘。こうした状況をもとにIEAはG8各国政府に対し、「自動車が転がり抵抗の小さい低燃費タイヤを装着し、適正な空気圧で走行することにより、自動車部門全体での燃料消費は3~5%削減が可能になる。各国政府は低燃費タイヤについてラベルを表示し、転がり抵抗値の上限設定を行うという観点から、タイヤの転がり抵抗測定に関する新たな国際的試験手続きを採用し、タイヤ圧が適正に保たれるよう施策を採用すべきである」と勧告しました。

このサミットを機に日本では、国土交通省、経済産業省、資源エネルギー庁などの学識経験者などで構成される「低燃費タイヤ等普及促進協議会」(座長・大聖泰弘早稲田大学教授)がまとめた提言をもとに、タイヤの転がり抵抗性能とウェットグリップ性能を組み合わせた「グレーディングシステム」(等級制度)をまとめ、2010年1月に、適切な情報提供をするラベリング制度がスタートしました。

タイヤ選びの客観的な基準ができたことは、ユーザーはもちろん、それを販売するタイヤ取扱店にも「伝えやすさ」というメリットが生まれました。

2014年4月16日にはラベリング制度に基づく等級制度が、景品表示法に基づく公正競争規約(表示規約)および同施行規則に正式に受け入れられ、同月25日付で告示されました。これにより、ラベリング制度はタイヤ業界の自主規制ではあるものの、正式に法的拘束力を持つ、より信頼性の高い制度になりました。

3 転がり抵抗発生のメカニズム ─転がり抵抗発生の一番の要因は走行時のタイヤの変形─

低燃費タイヤが克服すべき転がり抵抗発生のメカニズムとはどのようなものなのか。JATMAや各タイヤメーカーの資料を参考にまとめてみました。自動車は走行する際、駆動力に対してさまざまな抵抗を受けています。車体が受ける抵抗は「車体重量による重力」「加速する際の慣性力」「空気抵抗力」などがありますが、このほかタイヤ単体が受ける抵抗に「転がり抵抗」があります。タイヤの転がり抵抗には、(1)「走行時のタイヤ変形によるエネルギーロス」 (2)「トレッドゴムの路面と接地摩擦によるエネルギーロス」 (3)「タイヤの回転に伴う空気抵抗によるエネルギーロス」の3つのエネルギーロスがあります。このうち最も大きなロスが「走行時のタイヤ変形によるエネルギーロス」で、実に9割を占めるとしています。

なぜ「タイヤ変形」が起きてしまうのでしょうか。タイヤは走行中、路面の凹凸に合わせて変形します。この変形は車の乗り心地を良くし、路面をグリップするために必要不可欠なものです。タイヤの材料であるゴムのコンパウンド(化合物)は、ねばりと反発する特性を持っており、力を加えて変形させると、元の形に戻るまでに一定の時間がかかります。この時間にエネルギーの損失が生じ、一部は熱となってタイヤの温度を上げてしまいます。このエネルギーロスが転がり抵抗です。

たとえば弾性体であるバネの場合は加えた力がバネに保存され、バネを解放すれば、加えられた力がそのまま戻ってくるため、エネルギーロスはありません。一方、粘弾性体であるゴムに加えられた力は、変形により熱に交換され、エネルギーを消費してしまいます。このようにタイヤ変形によるエネルギーロスが、転がり抵抗を発生させる主要因であり、ロスを減らし、発熱を抑えることができれば、低燃費性能を高めていくことが可能になるわけです。

ではどのようにして、タイヤの変形を抑え、路面接触の際に繰り返される圧縮運動によるエネルギーのロスを抑えればいいのでしょうか。ゴムのコンパウンドを分子レベルで見ていくと、ポリマーやカーボンブラック、シリカなどの化学物質で構成されています。シリカはタイヤに強度をつけるための部材ですが、このシリカ粒子の摩擦で発熱し、エネルギーをロスします。最終的にはこのシリカ粒子を分散させて、擦れ合わないようにすることで発熱を防いでいきます。シリカ粒子を分散させる技術については、ゴムを練る時間だったり、部材の配合だったりなどで微妙な違いが出ますが、ここが各タイヤメーカーの腕のみせどころになるわけです。

4 車両燃費へ寄与する低燃費タイヤ ─転がり抵抗を20%低減すれば、燃費は2%向上─

エネルギーロスを抑え、転がり抵抗を低減させた低燃費タイヤは、一体どの程度の燃費向上効果が期待できるのでしょうか。

JATMAのホームページに、低燃費タイヤが実際の燃費にどのような影響を与えるのかを試算したデータがあります。一定速度走行時には加速抵抗が減少するため、タイヤの燃費に対する寄与率が最も大きくなりますが、一般市街地走行においてもその寄与率は7~10%となっています。タイヤの燃費への寄与率を10%と仮定した場合、転がり抵抗を20%低減したとすれば、自動車の燃費は2%向上することとなります。

低燃費タイヤの最終的な目的はCO2の削減にあります。JATMAは2015年1月19日、会員メーカーが取り組んでいるタイヤの転がり抵抗低減による全乗用車用タイヤ(市販用/新車用、夏用/冬用)の使用時におけるCO2排出量の削減効果についてとりまとめました。削減結果は2006年と2012年の比較で、CO2削減量は167.4万トン、タイヤ一本当たりでは18.5kg(7.5%)になりました。ちなみにこのCO2削減量は東京ドームの687個分、杉の木が1年に14kgのCO2を吸収すると仮定した場合、1億2,000万本分に相当します。このように分析結果を定量的に算出し、CO2削減効果を立証したのは世界ではじめてのことです。

なお、車の走行時発生するCO2は、個人でも貢献できることはあります。転がり抵抗は空気圧が減少すると急激に増大する傾向にあります。空気の減ったタイヤの自転車でペダルが重くなった経験があると思います。これは転がり抵抗に影響を与える空気圧が減少し、タイヤの転がり抵抗が増大したためです。

JATMAでは「タイヤの日」(4月8日)に、毎年全国高速道路のPAやSAなどで「タイヤ点検」を実施しています。整備を要する車両は約3割に上り、整備不良箇所で最も多かったのが「空気圧不足」(乗用車系28.1%、貨物系25.0%)でした。空気圧不足は燃費に悪影響を及ぼすばかりではなく、安全走行にも支障をきたします。低炭素社会の実現にはユーザーの日常的な点検がなくてはならないわけです。

最後に低燃費タイヤのもうひとつの要件であるウェットグリップ性能についても少し触れておきます。

ウェットグリップ性能を向上させるポイントは、ゴムの特性とトレッドパターンの2つです。タイヤと路面の間に水が入ると、タイヤは浮いた状況になります。つまりこの水の侵入をいかに防ぐかがブレーキ性能向上のポイントになります。水の侵入を防ぐにはタイヤのトレッドパターンの形状が左右します。入ってきた水に対し、パターンの形状を最適にすることで、外側に水を弾きだし、また細かいサイプ(溝)を入れることで接地面内に入り込む水の侵入を防ぎます。グリップ力は路面に接している面積が大きいほど、摩擦が発生しやすくなりますので、タイヤの接地面積を増やし、かつ接地圧をより均一にするというのもポイントです。ちなみにウェットグリップ性能の等級がひとつ上がると、80kmで走行してフルブレーキした場合、車一台分制動距離が短縮するとしています。

5 おわりに ─オートバックスは低燃費タイヤ販売店2年連続NO.1─

オートバックスグループは、日本能率協会総合研究所が実施した「低燃費タイヤ購入実態調査」で、低燃費タイヤ販売店2年連続NO.1に選ばれました。この結果は、ラベリング制度の導入にあわせ、ご来店のお客様への低燃費タイヤの認知度向上を図るため、低燃費タイヤを集めた売場づくりや、低燃費タイヤについて説明をした掲示物を設置するなど、さまざまな施策に取り組んできた結果だと考えています。

今後も引き続き、多くのお客様から選ばれ続ける販売店となれるよう、グループ一丸となって低燃費タイヤの普及啓発に取り組んでまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール:0120-454-771

受付時間:平日9:00~12:00 13:00~17:30

すべての画像