1,400億円超えの鉄道事業予算を全社ワンプラットフォームで管理〜属人化した予算管理の9割を見える化したJR九州の掲げる3つのルールとは〜 インタビュー記事を公開

予算を最適化し未来を最大化するコラボラティブ経営管理サービス「DIGGLE(ディグル)」の開発・提供を行うDIGGLE株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:山本 清貴)は、2024年11月5日に九州旅客鉄道株式会社(以下、JR九州)の管理会計の変革に関するインタビューを実施しましたので公開いたします。

企画の背景

JR九州は2020年初めごろからのコロナ禍をきっかけに、社員全員の収支意識と予算管理精度の向上などを目指し、DXの推進や業界初となるアメーバ経営の導入など、管理会計の変革を続けています。2022年からはコラボラティブ経営管理サービス「DIGGLE」を導入し、ワンプラットフォームでの財源の可視化・管理体制を構築し、財源をフル活用するため全社で目線をそろえた予算管理に取り組んでいます。

今回は財務部で財源の可視化プロジェクトを主導後、鉄道事業の経営資源(ヒト・モノ・カネ)の統合管理を目的に2023年4月に新設された事業統括部の立ち上げメンバーとなり、現在鉄道事業の短中期の予算管理を担う小田氏に、”全社で目線をそろえた”予算管理に取り組んだ背景やカルチャー醸成のために掲げた3つのルール、取り組みによる効果などについてお聞きしました。

インタビュイー

九州旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 事業統括部 鉄道予算 主査 小田 基貴(おだ もとき)氏

慶応義塾大学(商学部)を卒業し、2013年に九州旅客鉄道に入社。駅・車掌等の業務を経て、財務部に決算業務の担当として着任。財務部で上場時の開示資料の作成等を経験したのち、支社の経理業務、営業部では、販売システム導入や他社協議等を行う。その後、財務部 予算総括として、全社の予算管理、業績見通しの作成をしながら、システム導入や業務フローの見直し等によるBPRにも参画。2023年4月より現職である事業統括部 鉄道予算に着任し、鉄道事業の予算総括として、当年度の収支管理や翌期の収支計画の策定、収支管理体制の構築等に従事している。

インタビュアーは、DIGGLE株式会社のCCSO(Chief Customer Success Officer|カスタマーサクセス組織の責任者)でJR九州の経営管理システム導入コンサルティングも担当した畠山 遼(はたけやま りょう)が務めました。

コロナ禍を機に鉄道事業の財源見える化・精緻なコントロールが求められた

ーさっそくですが、全社で目線を揃えた予算運用に取り組まれた背景をお伺いします。取り組みが始まる前は、財源の可視化や予算の再配分など期中での活用はどのように行われていましたか?

鉄道事業では収入はもちろんですが、動力費をはじめとした費用についても外部環境の影響を大きく受けます。当社の鉄道事業の営業費用は1,400億円程度で、その中でも修繕費、業務費、委託費などのある程度自社でコントロールが可能な費用だけでも700億円を超えます。そのため、例えば価格交渉などの節減で1%コスト改善をすると約7億円、数%すれば数十億円が他の施策に再配分できるようになる、という規模感です。もちろん逆も然りですが…

以前からも、もちろん着地見込の管理はしていましたが、例えば現場社員が価格交渉や工事の仕様を工夫するなどで「予算は500万円だったけれど、450万円にすることができた」となっても、それを報告する仕組みがありませんでした。把握するためには担当者一人一人にヒアリングをするしかなかったのですが、全社員だと7,000人以上もいるので、全員に聞くわけにもいかない。そのため「大体毎年このくらいの着地になるよね」や「物価も上がっているからこのくらいになるよね」といった財務部や各部の経理担当の”秘伝のタレ”のような感覚に頼りながらうまくやっていたという状況でした。そのため当然、データドリブンでやるよりも精度は低いですし、心理的にも相当ドキドキしながらやっていました。例えば追加の工事もリスクを考えながらの実施になっていました。予算の執行状況がわからなければ工事自体の実施判断もできません。感覚的には予算は余っているはず、だけれども状況がクリアに見えないことでその余っている財源を活用しきれないのが一番もどかしかったです。

ー状況を可視化するのが難しかった原因はなんだったのでしょうか?

「予算・実績・見込をプロジェクトごとかつ一元管理できていなかったこと」が一番の原因でした。予算を作るときは当然プロジェクト・施策を積み上げて作成するのですが、決定した予算の通知は各部に金額だけで行っていたため、その後は各担当の手元管理になり、管理のされ方もバラバラな状態でした。

ー以前はどのぐらいの規模感の金額が経験則などをベースにした管理になっていましたか?

毎年予算の額も違えば、施策やプロジェクトの内容も違うので細かく言うのは難しいです。ただプロジェクトは数千件もあり、もちろん全部が計画通りに着地するわけがないので、それが積み重なると数十億円ほどはヒアリングや経験則で補う形になっており、十分に可視化できていませんでした。ちなみに今朝「DIGGLE」に登録しているプロジェクトの件数を確認してみたのですが、鉄道事業だけで1,700件ほどありました。最低でもそれらに紐づく予算が、以前は各担当者の手元のエクセルファイル等で管理されていたということです。

ーJR九州の規模になると、数%の差異でも金額が相当大きくなりますもんね。そうした課題を感じていた中で、変革に取り組まれたきっかけは何だったのでしょう?

コロナ禍が大きなきっかけです。鉄道事業は固定費率が高いので収入が落ちると利益に直撃します。外的要因で収入や費用が大きく変わる中で、自分たちでコントロールできる部分を確実にコントロールすること、最大限有効活用することが以前よりも強く求められました。わたしが財務部で予算管理の担当になったのもちょうどコロナ禍が始まった頃なのですが、先ほど話したように属人的な管理になってしまっており、タイムリーに状況を可視化できていない状態は正直にいうと相当怖かったです。必要に迫られたというところが、変化のきっかけとしては一番大きいと思います。

ー財務部の業務は他にもさまざまにあるということは承知しつつ、一方で以前から課題感は一定感じていたものの、平時に管理会計の変革に取り組む難しさはどんなところにあったのでしょうか?

固定費率が高いというのは逆に言うと、固定費の上限を決めて収入をしっかり予測すれば利益の予想がしやすい事業構造ということになります。そのため先ほど話した「1,400億円や700億円の費用予算の中でしっかりやりましょう」という音頭を取っておけば、よほどのことがないと予算を超えないので利益を棄損することはありません。部署の人もしっかり予算内で対応をしてくれますし、超えないような予算要求をしてくれるので。収入目標をしっかり達成すれば利益目標も達成できるという意味で今のように精緻に予算管理をする必要を強く求められていなかったというのが、コロナ前の状況だと思います。

それが突然、コロナ禍でそもそも収入が読めないし、動力費や電気代が爆上がりするかもしれないという状況になった。1年という短期間でも期中で大きく状況が変わっていく中で、「タイムリーに執行状況(財源)を可視化しないといけない」というふうに会社自体のマインドも大きく変わりました。こういうきっかけがないと今までうまくいっていたものを大きく変えるのは難しかったです。

正直者が馬鹿を見ない組織が経営に寄与する。カルチャーを築く3つのルールとは

ーそこから財源の可視化に取り組んでいくにあたって、最初に経営管理システムの導入をされたと思うのですが、手段としてまずシステムを変えないといけないと思われたきっかけを教えていただけますか?

まずプロジェクトごとの予算状況が担当者しかわからない、担当者の手元エクセルでの管理になっているところを打破すべきだと考えました。ただ「みんなで同じエクセルで管理しよう」というわけにもいかないので、そうするとシステムが要るよねという話には自然となりましたね。各部の予算管理担当者だけでも300人程度いるので、その規模で同じエクセルを触ろうなんて無理ですよね…。

ーその中で、全社での予算管理、財源を可視化するプラットフォームとして「DIGGLE」を選んでいただいた背景を教えていただけますか?

「DIGGLE」を選んだポイントはもちろん色々あったのですが、「プロジェクトごとに予算・実績・見通しを管理する」「みんなで同じフォーマットを共有してみんなで目線をそろえて管理する」そのためのプラットフォームという思想で作られているシステムは「DIGGLE」以外にはなかなかないのではないかと思います。例えば「博多駅でいくら使ったの?」ってたぶん投資家の方も経営陣も聞かないですよね。でも博多駅空中都市プロジェクトのような新規案件には「いついくらぐらいかかるんだろう?」や、実際プロジェクトとして走ったときに「現状いくらお金を使っているの?」という話にはなる。また各部から予算差の理由を聞くときも「このプロジェクトで想定よりお金がかかりました/安価に抑えられました」という話をするんです。どのコミュニケーションも基本プロジェクト単位になりますし、同じ視点で、共通言語で話せるようにしないと齟齬が出てくると非常に感じていたので、それなら初めからプロジェクト単位で管理したほうがいいと思っていました。そういった根本の思想が「DIGGLE」が一番合っていると感じたのが大きな理由だと思います。

ーありがとうございます。一方でタイムリーに財源を可視化していくためには経営管理システムを導入するだけでなく、全員がタイムリーに今後の見込を更新するなどベースとなるカルチャーづくりも大事だと思うのですが、カルチャー醸成にはどのように取り組まれてきましたか?

カルチャーづくりはまさにやっている最中です。結果である実績を分析するのは簡単なんですよ。「第2四半期決算が出て100万円予算が未達でした」などは明らかにわかって、その理由もリアルに掴みにいけるので。ただこれからどうなるかという将来の話はファジーでプロジェクト担当者自身も当たるかわからないので難しい。「予算は達成します」と言っていても、強い自信があって言ってるのか、「本当は80%になりそう…」と思って言っているのかは、管理側には正直わからないので。ただここを正直に言ってもらわないと、全社で塵が積もるとすごく大きな差になってしまいます。あとは部署の社員の目線に立つと、見込は将来の話で足元の業務には直接関わりがないので、業務としての優先順位が低くなってしまうというのはどうしてもあるのかなと。ただこの優先順位を上げていくためには、まずは信頼関係を作るしかないと思っています。そのため「正直かつ迅速に報告することが経営に寄与しているんですよ」「そして経営が良くなれば回り回って自分自身が得するんですよ」ということを継続的に伝えているというのがここ数年の取り組みです。

あとは実績を残すことを意識しています。正直に相談してくれれば、他の部で余裕ができた予算を積極的に回す。正直者が馬鹿を見ないように、正直に言ってくれたらちゃんとリターンがあるような運用を心がけてやっています。そうして、全体視野を持って助け合えば自分たちが困っているときは助けてくれるというお互いにWIN-WINな関係性を築いていきたいと思っています。

ーそういったことは具体的にどういった場面で伝えていますか?伝える時の言葉選びで気をつけていることもあれば教えてください。

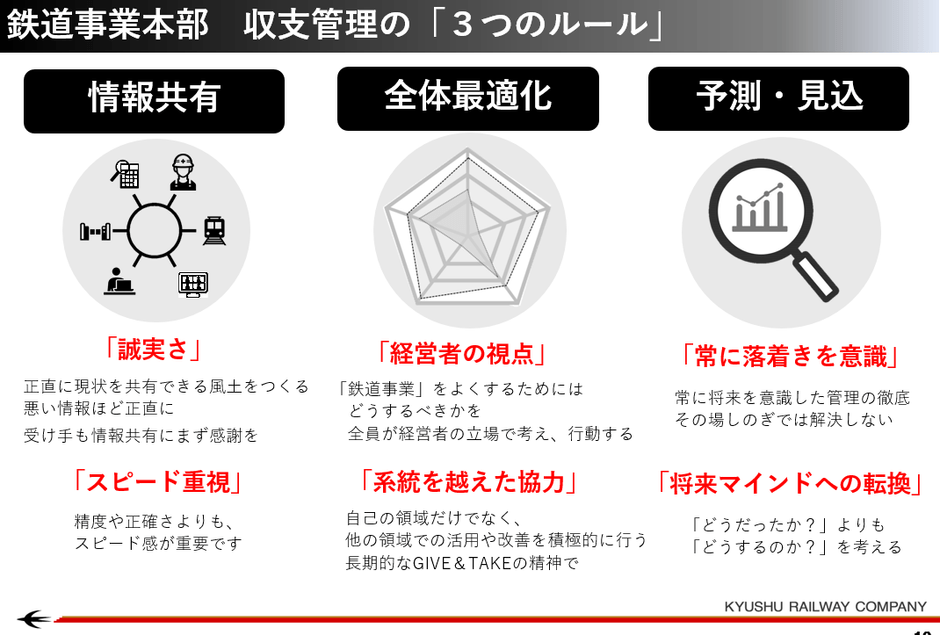

鉄道事業本部の収支管理では「情報共有」「全体最適化」「予測・見込」を3つのルールとして掲げています。毎月鉄道事業本部の部長たちが集まる会議で、月次の収支報告などをしているのですが、そのときのスライドの一番最後に毎回この3つを出すようにしています。「情報共有」の中には「誠実さ」と「スピード重視」を入れていて、「悪い情報ほど早く出しましょう。悪い報告を受けても情報共有にまず感謝しましょう。そういう文化を作りましょう」と伝えています。報告してくれるほうも、やっぱり恐る恐る言ってるんですよね。「予算が余りそうです」と言ったと思ったら、次の日には足りなくなるなんてこともあるじゃないですか。だから間違ったら間違ったとすぐ言ってくれればいいし、それが早ければ早いほどいいという話をしています。そして3つのルールの最後「予測・見込」の中には「将来マインドへの転換」を置いています。過去を反省するのはいいですが、くよくよ言ってもしょうがないので、未来をみんなで考えていこうという文化にしたいと思っています。この3つをまず部長クラスにお伝えして理解していただくことで、そこから各部署の社員が「そういう風土だから正直に言ってもいいんだ」となるようにできたらいいなと思って頑張っています。

コミュニケーションでは、キャッチボールの早さを大事にしています。話をしに来てくれたら「後にして」とかは絶対に言わないです。とりあえずすぐ場所を作るので話しましょう、という形ですぐに受け入れる体制をとっていますし、連絡にもすぐに一次リアクションはするなど時間を置かないようにしています。そういう積み重ねがとても大事だと思います。

ー仰られているように、見込は答えがないところなので、考え方を地道に毎月伝えていくことが浸透には大事なんですね。あとは組織体制として事業統括部を新たに立ち上げたことも管理会計の変革をしていくプロセスのひとつだったと思うのですが、設立の背景をお伺いできますか?

JR九州では社内の予算や収支管理を、コーポレート・鉄道事業・関連事業と大きく3つに分けて行っています。設立のきっかけは先ほどからお話ししている通り、コロナ禍で鉄道事業の外部環境が大きく変わり、さまざまな経営課題があらわになったことです。そのため、鉄道事業本部として鉄道事業の経営を改善することを目的に事業統括部は設立されました。機動的かつ抜本的に経営改善を進めるため、経営企画部や人事部、財務部などから事業統括部に鉄道事業のヒト・モノ・カネに関わる機能が移管されました。そのため部の中には中長期視点で鉄道事業の戦略を考えるメンバーもいれば、社員の教育や育成を考えるメンバーもいます。

ーまさに経営機能ですね。事業統括部では、小田さんはどんなミッションを持っているのでしょうか?

わたしは当年度と翌年度の短中期での予算管理を担当しており、メインのミッションは利益目標にしっかりコミットすること、財源を最大限活用することです。ただ自分が考えているミッションはもう一つあって、先ほどお話ししたように鉄道事業の社員全員がフォーキャスト(見込)の重要性を理解して、正直かつスピーディーな見込をできるようにすることだと思っています。それが今後の鉄道事業の経営に必ず必要になってくることですし、文化や習慣のレベルにしていかないといけないと思っています。

ーカルチャーにするために、対社内では「正直に」や「ずれてもいいからスピーディに」というスタンスを先ほど深くお話いただきましたが、経営者や株主など外部のステークホルダーに対してのコミュニケーションで意識されてることはありますか?

経営者の目線と事業部の目線、相互のアンテナを高く持つというのは意識しています。そのためコーポレート部門との会話も非常に大事にしていて、経営企画部や財務部にはめちゃくちゃ話を聞きにいきますし、「この方針でやろうと思っているけど大丈夫?」というのは必ず会話をします。ただ「そんなこと言ったってこっちは鉄道の安全を守らなきゃいけないんだ」など事業部として言わなきゃいけないことはしっかり言うようにしています。社外のステークホルダーの方についても、最終的には誠実であるのが一番大事だと思っています。誠実に安全を守ろうとしているし、お客さまのためにやろうとしている。もちろんベストを尽くしますが、もしそれでもちょっとずれたときは誠実に説明するしかないのかなと。お客さまに対しても株主に対しても誠実であれるようにというのは一貫して意識しています。

鉄道事業全体で投資を最適化・財源をフル活用できるように。属人管理が10分の1に

ー変革による効果もお伺いさせてください。タイムリーに財源が可視化できるようになって、どのような変化がありましたか?

今までは各部署の垣根が非常に高かったんです。例えばA部署ではプロジェクトが来年度に見送りになったから予算が浮いたけど、B部署では逆に前倒しでやらなきゃいけない案件が発生して予算が足りないということがありますが、以前は部署間の予算を再配分することが難しかった。「DIGGLE」を入れたときに、一緒にルールもいろいろ見直したこともあって、部署間での予算の再配分はかなりできるようになりました。全体感と、各プロジェクトの状況が同時に見えるようになったので、全体の状況を把握した状態で「この施策は来年に変更された」というのがタイムリーにわかります。全体の状況も把握しているので、わかった瞬間に「B部署さん困ってましたよね」と提案をしに行けるというのは非常にいい例だと思います。

先ほどの3つのルールにあるように「全体最適化」というマインドにも変えていったので、鉄道事業全体で最適化できるような財源の使い方ができるようになったし、それがめちゃくちゃ速くできるようになったのは大きな変化です。以前のように見通しを経験則やヒアリングで補って可視化できていなかった部分は、DIGGLEのおかげもあって、9割以上は見えるようになった印象です。

また2023年度は鉄道事業の見込の精度が上がってきたからこそ、「2024年までの3か年中期経営計画の収支目標を達成するために、この修繕費は前倒ししたほうがいいのではないか」や「従業員のエンゲージメント向上を目指し職場環境の改善に追加でこのくらい投資ができそう」といった話を経営陣とできるようになりましたし、実際に財源を回せるようになりました。さらにみんなで話せる共通言語とプラットフォームができたこと、またこうして実績を出してきたことや意識づくりの取り組みなどで、少しずつ社員たちとの会話も増え関係性も近づき、収支管理への関心自体も高まっていると感じています。

ー今後さらに取り組んでいきたいことや課題はありますか?

鉄道事業はかなり母体が大きく、5,000人以上も社員がいて一人一人がさまざまなプロジェクトを抱えてるので、これまでお話しした財源の可視化プロジェクトは主に「部」の単位で取り組みました。一方でより細かい「職場」という単位では「収支みえーる」というアメーバ経営の考え方に基づいた職場ごとでの生産性管理を導入しています。各職場が積み上げてきたものが部、事業部になればいいのですが、これがなかなか難しいです。職場ごとの生産性向上や社員のリテラシーの向上と、全社や事業部といった大きな単位での財源の活用、どちらも重要ですが、マクロ視点とミクロ視点の管理を融合させていくことが難しいなと感じています。両輪で効率的に最大限の効果を出す方法をこれから考えていきたいです。

ーミクロ(職場)とマクロ(全社、事業部、部)の管理は、それぞれどんな目的やポイントを重視しているのでしょうか?

ミクロ(職場)に関しては、会社や事業全体の収支に与えるインパクト自体は小さいですが、この積み重ねが大きなものになってきます。そのため、収支管理を通してお金の意識を持ってもらう、知識やリテラシーを上げてもらうことに最大の意義があると思います。そして、「これは収支にインパクトが大きい」や「このくらい誤差がでそう」という勘どころや収支管理の習慣を身に着けた人がゆくゆく部の予算管理を担っていくことになります。一方で、マクロ(全社、事業部、部)の管理は経営全体に与えるインパクトという観点で、全体最適化や規模があるからこその財源の活用ができるようにスピーディーに管理・統制・実行していくことが目的だと思います。

ー最後に、小田さんの考える理想の管理会計の姿をぜひお聞かせいただけますか。

非常に難しい質問なのですが、理想の管理会計は「ない」というのが答えだと思います。なぜかというと管理会計は経営方針や外部環境、時代など、何か一つ違えば絶対に「求められるもの」が変わると思うからです。今私が「プロジェクトごとにスピーディーに財源を可視化すべき」と言っているのも、コロナ禍という背景があったからかもしれない。絶対的な理想の管理会計はこういうものだというのは存在しないと思っています。だからこそ非常に難しい分野だと思っているのが大前提です。

ただ絶対ないといけないのは、繰り返しになりますが「スピード」と「誠実さ」、「全体最適の視点」、そして「将来マインド」だと思うんです。ツールや条件は時代によって変わってくると思いますが、絶対変わらないのはそこかなと。あとはそれをやるために共通言語と一元管理できるプラットフォーム、つまりみんなが自分で状況を把握できてコミュニケーションできる場所というのは絶対に必要だと思います。

ーまさに3つのルールに詰まっていますね。ありがとうございました!

■メディア向け勉強会のご案内

今回お話しをお聞きした小田氏に、JR九州の取り組みを対面でより詳しくお話しいただく勉強会を予定しております。ご案内をご希望の方は、以下フォームよりお申し込みください。詳細を追ってご連絡いたします。

日時:2025年3月14日(金) 15時30分〜16時45分(開場:15時)

会場:博多駅から徒歩5分ほどの会場

お申し込みフォーム: https://jp.surveymonkey.com/r/LN5NJYL

■DIGGLE株式会社について

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、予算を最適化し未来を最大化するコラボラティブ経営管理サービス「DIGGLE」の開発・提供を行っています。今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。

【会社概要】

会社名:DIGGLE株式会社

所在地:東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階 SPROUND

代表者:代表取締役 山本 清貴

設立日:2016年6月9日

事業内容:コラボラティブ経営管理サービス「DIGGLE」の開発・提供

URL:https://diggle.jp/

■DIGGLEニュースレターとは

DIGGLEのニュースレターでは、「経営管理」「管理会計」「予実管理」などのテーマについて、コラボラティブ経営管理サービス「DIGGLE」とご縁のあるみなさまに立場を飛び越えたディスカッションを行っていただき、これからの経営管理について、これからの日本の経済について、よりよく考えるためのきっかけになるような発信を行います。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

DIGGLE株式会社 広報担当宛

pr@diggle.team 080-4740-7189(上砂かみさご)/070-1306-6893(嶋田)

※本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。