災害が多発した令和元年秋。とくに台風による河川の氾濫は各地に甚大な被害をもたらした。避難所に入りきれない人が続出し、一次的な受け入れ体制ではキャパシティー面の課題が浮き彫りとなった。

避難所から人が溢れていた話を聞くと避難する人が多かったように思えるが、依然として避難率が低い現状を知っておく必要があるだろう。

台風19号で多摩川が氾濫した世田谷区では最大27カ所の避難所を開設し、避難者数は5,376人だった。

10月12日午後3時40分に 「避難勧告(警戒レベル4)」が発令されたのはつぎのエリアだ。

玉川1~4丁目、上野毛2~3丁目、野毛1~3丁目、玉堤1~2丁目、尾山台1~2丁目、瀬田1・4丁目、等々力1丁目、喜多見1~7丁目、宇奈根1~3丁目、鎌田1~4丁目、大蔵5~6丁目、岡本2~3丁目(全て)

このエリアの総人口は35,958人(令和元年10月1日時点)なので、単純計算でも15%以下の避難率だ。他エリアからの避難もあったことを想定すると、実際にはもっと低い避難率になるだろう。

<出典:世田谷区 / 台風第19号による世田谷区の被害状況と対応等について >

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/001/002/003/d00182254_d/fil/01.pdf

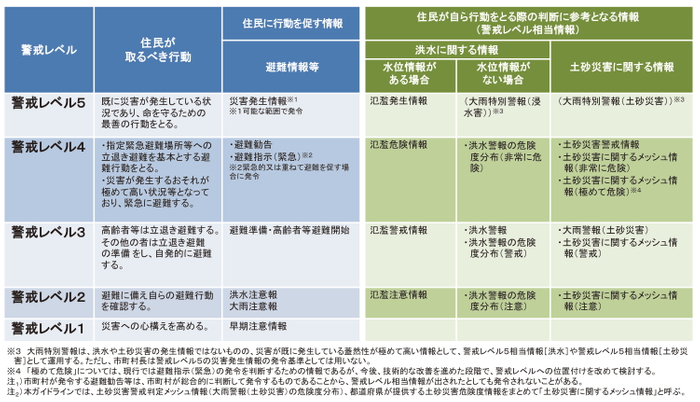

内閣府 防災情報のページによると、避難勧告に関するガイドラインはつぎのように定められている。

避難所から人が溢れていた話を聞くと避難する人が多かったように思えるが、依然として避難率が低い現状を知っておく必要があるだろう。

台風19号で多摩川が氾濫した世田谷区では最大27カ所の避難所を開設し、避難者数は5,376人だった。

10月12日午後3時40分に 「避難勧告(警戒レベル4)」が発令されたのはつぎのエリアだ。

玉川1~4丁目、上野毛2~3丁目、野毛1~3丁目、玉堤1~2丁目、尾山台1~2丁目、瀬田1・4丁目、等々力1丁目、喜多見1~7丁目、宇奈根1~3丁目、鎌田1~4丁目、大蔵5~6丁目、岡本2~3丁目(全て)

このエリアの総人口は35,958人(令和元年10月1日時点)なので、単純計算でも15%以下の避難率だ。他エリアからの避難もあったことを想定すると、実際にはもっと低い避難率になるだろう。

<出典:世田谷区 / 台風第19号による世田谷区の被害状況と対応等について >

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/001/002/003/d00182254_d/fil/01.pdf

内閣府 防災情報のページによると、避難勧告に関するガイドラインはつぎのように定められている。

子供連れや高齢者、障害がある人の場合は、個々の状況によって避難できる場所が限られることがあるため、ガイドラインはあくまでも目安という認識が必要だ。危険を実感したときには、すでに避難できないかもしれない。想定外のことが起こるのが災害だ。

国土交通省が実施した平成30年7月豪雨「避難しなかった理由」のアンケート調査結果によると、「自宅が安全と判断」したと回答した人が多い。その他、避難しなかった理由として「近隣住民が避難していなかった」や「避難するほうが危険と判断」、「避難勧告等を認識していない」などもある。

<出典:国土交通省 / 地区ごとに防災に取り組む必要性について(避難した理由)>

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/keikaihinan.htm

「自宅が安全と判断」した人の中には、避難所の不便さに不安を感じていた人もいたのではないだろうか。避難所では「みんな大変だから我慢しよう」という意識が働くため、特別な配慮が必要な人への支援ニーズを把握しにくい。

しかし近年は、SNSから避難所生活のくわしい体験談を知ることができ、隠れていたニーズに気がつくようになってきた。今回は避難所における親子への支援にスポットを当て、不安軽減のためにできることを考えていく。そこで、3人の作家から話を伺った。

● 公開日時:2020年1月6日(月)16:00 ウェブマガジンSOCIO https://00m.in/fmvO4

国土交通省が実施した平成30年7月豪雨「避難しなかった理由」のアンケート調査結果によると、「自宅が安全と判断」したと回答した人が多い。その他、避難しなかった理由として「近隣住民が避難していなかった」や「避難するほうが危険と判断」、「避難勧告等を認識していない」などもある。

<出典:国土交通省 / 地区ごとに防災に取り組む必要性について(避難した理由)>

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/keikaihinan.htm

「自宅が安全と判断」した人の中には、避難所の不便さに不安を感じていた人もいたのではないだろうか。避難所では「みんな大変だから我慢しよう」という意識が働くため、特別な配慮が必要な人への支援ニーズを把握しにくい。

しかし近年は、SNSから避難所生活のくわしい体験談を知ることができ、隠れていたニーズに気がつくようになってきた。今回は避難所における親子への支援にスポットを当て、不安軽減のためにできることを考えていく。そこで、3人の作家から話を伺った。

● 公開日時:2020年1月6日(月)16:00 ウェブマガジンSOCIO https://00m.in/fmvO4

▼ 記事概要・ゲスト紹介

ストレス下で赤ちゃんを攻撃する大人に必要な意識とは?

避難所では赤ちゃんの泣き声に「うるさい」「出ていけ」などという人がいると聞く。赤ちゃんは泣くことをコントロールできないので、自分をコントロールできるはずの大人が「赤ちゃんは泣くもの」として備えておく必要があるだろう。

一方で、子供が苦手な人もいることも当たり前なので、お互いのストレス軽減のためにできることを考えていきたい。林喜代三さん(社会と生活の在り方を考える市民活動グループ・目高舎代表)は、日頃から異なる世代とかかわりをもつことが大切だという。

一方で、子供が苦手な人もいることも当たり前なので、お互いのストレス軽減のためにできることを考えていきたい。林喜代三さん(社会と生活の在り方を考える市民活動グループ・目高舎代表)は、日頃から異なる世代とかかわりをもつことが大切だという。

林喜代三(はやし・きよぞう)

一九四六年十月八日(木の日)房総に生まれる。一橋大学大学院博士課程(経済学研究科)単位取得。現代の寺子屋を開いたり、大学の講師をしながら、目高の学舎で子どもたちから大人まで一緒に学び合いをしています。一九八〇年からミニコミ・『アイサツ代り通信』を発行し、現在“如林きよみ”」の筆名で続けています。一九九一年に八〇年代前半の『初期復刻版』(アイ通信社)を発行。グループ目高舎の紹介文もいくつかありますが、試みの基になり試みから固まりつつある考えを書いた文としてはエントロピー学会誌の『えんとろぴい』22号の「創造的発展から創造的静寂へ」参照。

避難所にソーシャルワーカーが求められるのはなぜ?

北海道社会福祉協議会副会長 、日本社会福祉学会名誉会員、日本地域福祉学会名誉会員などの肩書を持つ忍博次さんは親子の居場所づくりが大切だと指摘する。

忍博次(おし・ひろつぐ)

昭和5年3月23日 富良野市にて生まれる

昭和5年3月 北海道大学教育学部卒業

昭和5年4月 北海道中央身体障害者更生相談所

昭和34年4月 国立身体障害者更生指導所

昭和37年11月 北星学園大学文学部専任講師

平成8年4月 北星学園大学社会福祉学部長

平成12年3月 北星学園大学定年退職・北星学園大学名誉教授

平成12年4月 吉備国際大学社会福祉学部教授

平成16年4月 九州保健福祉大大学院(通信制)教授

平成19年4月 名寄市立大学教授

北海道社会福祉協議会副会長

日本社会福祉学会名誉会員

日本地域福祉学会名誉会員

昭和5年3月 北海道大学教育学部卒業

昭和5年4月 北海道中央身体障害者更生相談所

昭和34年4月 国立身体障害者更生指導所

昭和37年11月 北星学園大学文学部専任講師

平成8年4月 北星学園大学社会福祉学部長

平成12年3月 北星学園大学定年退職・北星学園大学名誉教授

平成12年4月 吉備国際大学社会福祉学部教授

平成16年4月 九州保健福祉大大学院(通信制)教授

平成19年4月 名寄市立大学教授

北海道社会福祉協議会副会長

日本社会福祉学会名誉会員

日本地域福祉学会名誉会員

避難所でプライベートな空間をつくる方法とは?

河内千明さん(元長岡市立栖吉小学校校長)は、自身が避難民を受け入れた経験から、スペースの役割を理解した上で必要物品を確保することが大切だと語る。

河内千明(かわうち・ちあき)

昭和19年新潟県長岡市生まれ。

玉川大学文学部教育学科卒業。

昭和42年新潟県野中小学校教諭を振り出しに下条・富曽亀・六日町・上組小学校で水泳・スキー指導に取り組む。教頭を経て平成16年現在長岡市立栖吉小学校校長。

玉川大学文学部教育学科卒業。

昭和42年新潟県野中小学校教諭を振り出しに下条・富曽亀・六日町・上組小学校で水泳・スキー指導に取り組む。教頭を経て平成16年現在長岡市立栖吉小学校校長。

▼ SOCIOについて

SOCIO(ソシオ)は、「あたらしい自分と社会をつくる」をコンセプトにしたウェブマガジンです。毎記事で1つのテーマを取り上げ、各界で活躍する作家が質問にお答えします。社会問題から人生のお悩みまで、さまざまな気になることを作家とともに考えていきます。SOCIOを通して、みなさまが未来について考える機会をお届けしたい。そんな想いで、発信してまいります。

公式HP: https://www.socio22.com/

Twitter: https://twitter.com/SOCIO_sns

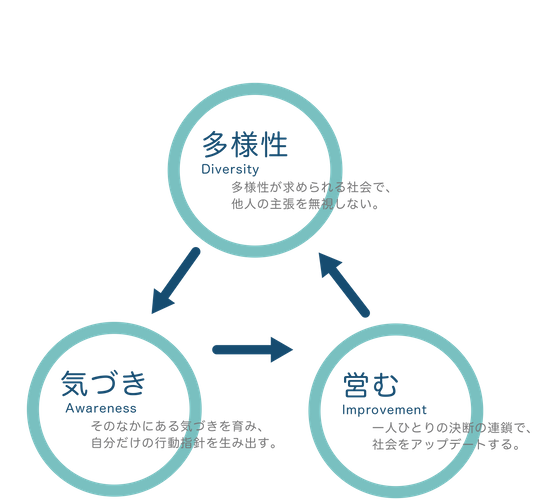

「あたらしい自分と社会をつくる」ための3つのメッセージ

① 多様性:多様性が求められる社会で、他人の主張を無視しない。

② 気づき:その中にある気づきを育み、自分だけの行動指針を生み出す。

③ 営む:ひとり一人の決断の連鎖で、社会をアップデートする。

公式HP: https://www.socio22.com/

Twitter: https://twitter.com/SOCIO_sns

「あたらしい自分と社会をつくる」ための3つのメッセージ

① 多様性:多様性が求められる社会で、他人の主張を無視しない。

② 気づき:その中にある気づきを育み、自分だけの行動指針を生み出す。

③ 営む:ひとり一人の決断の連鎖で、社会をアップデートする。

▼ 運営会社について

株式会社22世紀アート

「みんなを幸せにする出版社」を企業理念に掲げ、「出版とは、今、社会が必要とする情報を発信すること」という思いのもと、誰もが「本」に触れ、「本」を生み出し、「本」を愛する人になる。そんな文化インフラを作るために、20名のスタッフにより運営されています。

代表者 : 向田翔一

所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-12 佐野ビル6F

設立 : 2014年12月

事業内容 : 書籍・電子書籍制作及び出版

TEL : 03-5941-9774

FAX : 03-5941-9773

MAIL : info@22art.net

公式HP : https://www.22art.net/

Twitter : https://twitter.com/22artnet

Instagram: https://www.instagram.com/22art_tokyo/?hl=ja

「みんなを幸せにする出版社」を企業理念に掲げ、「出版とは、今、社会が必要とする情報を発信すること」という思いのもと、誰もが「本」に触れ、「本」を生み出し、「本」を愛する人になる。そんな文化インフラを作るために、20名のスタッフにより運営されています。

代表者 : 向田翔一

所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-12 佐野ビル6F

設立 : 2014年12月

事業内容 : 書籍・電子書籍制作及び出版

TEL : 03-5941-9774

FAX : 03-5941-9773

MAIL : info@22art.net

公式HP : https://www.22art.net/

Twitter : https://twitter.com/22artnet

Instagram: https://www.instagram.com/22art_tokyo/?hl=ja

▼ 最新の記事

「行動力」が人生を豊かにするワケとは?

記事リンク:https://00m.in/uMEes

研究者に必要なコミュニケーションスキル

記事リンク:https://00m.in/dONLZ