産業廃棄物最多の下水処理残汚泥からバイオガスを生産する技術を イノベーション・ジャパン2022で公開

工学院大学(学長:伊藤 慎一郎、所在地:東京都新宿区/八王子市)の藤井 克彦 教授(生命化学科)は、下水処理で残る汚泥からバイオガス(メタンあるいは水素)を生産する複合微生物について研究を進めており、2022年10月4日から31日までオンライン開催される「イノベーション・ジャパン2022~大学見本市&ビジネスマッチング~Online」(主催:国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)にて公開します。

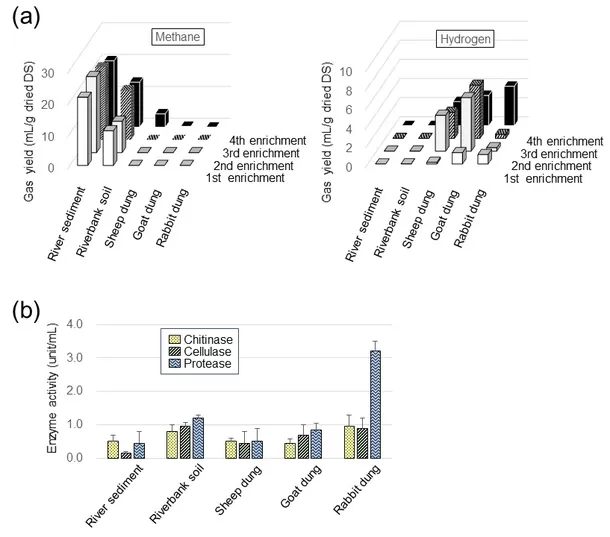

藤井 克彦 教授による、複合微生物で消化汚泥からバイオガスを生産する技術における分析結果

下水処理で発生する余剰汚泥は、嫌気消化(いわゆるメタン発酵)により30%程度減容できますが、その後に難生分解残渣(消化汚泥)が発生します。消化汚泥を含む下水汚泥は我が国で最も多く排出される産業廃棄物です。藤井教授の研究室では消化汚泥から常温でバイオガス(メタンあるいは水素)を生産する複合微生物を得ることができました。これにより、消化汚泥から追加的にバイオガスを生産できます。同微生物は、セルラーゼ、キチナーゼ、プロテアーゼ等の加水分解酵素によって消化汚泥を可溶化し、バイオガスを生産していることがわかっています。

■研究者コメント:藤井 克彦 教授(工学院大学先進工学部生命化学科)

これ以上分解が進まない消化汚泥を分解してバイオガスを追加生産する複合微生物は初めてです。この複合微生物は糸状菌、原核生物、細菌、アーキアから構成されており、河川土壌や草食動物のフンから見つかりました。下水汚泥と水のみで、常温でバイオガスを生産します。全国の下水処理場から常時排出される消化汚泥から、天然ガスの代替となるバイオガスを生産する技術にこれら複合微生物を利用できないか、研究を続けています。実用化に向けた共同研究等を歓迎します。

■「イノベーション・ジャパン2022~大学見本市&ビジネスマッチング~Online」概要

一般公開期間 : 2022年10月4日(火)~10月31日(月)

主催 : 国立研究開発法人科学技術振興機構、

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

URL : https://innovationjapan-jst-nedo.jst.go.jp/

※サイト閲覧およびセミナー聴講予約には「参加登録」が必要。

該当技術について: 出展エリア …大学見本市、大学等シーズ展示

出展分野 …環境保全・浄化

出展番号 …出展番号 JK-04

出展タイトル…消化汚泥を基質としてバイオガスを生産する

複合微生物の開発

藤井 克彦 教授による技術で貢献が見込めるSDGs目標「6_安全な水とトイレを世界中に」

藤井 克彦 教授による技術で貢献が見込めるSDGs目標「7_エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

【特許情報】

名称 :微生物混合物、メタン産生用組成物、及びメタン産生方法

出願者 :学校法人工学院大学

発明者 :藤井 克彦

出願番号:特願2020-100457